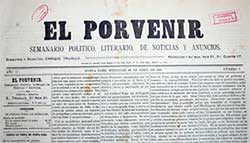

Pocas veces la bibliografía sobre la obra literaria de José Martí menciona la pieza titulada Cuento de la guerra. El teniente Crespo publicado en El Porvenir en 1890. Precisamente por esa razón me detengo brevemente en las peculiaridades estilísticas y composicionales del discurso de esta singular entrega dentro de su sistema narrativo.

Este relato brinda en su argumento las hazañas combativas de Jesús Crespo, un soldado del ejército independentista cubano. El autor le imprime a su narración el mismo ritmo trepidante del combate: el movimiento incesante de los jinetes, de los machetes, de los rifles, los disparos que van y vienen.

El narrador brinda no solo los movimientos sino también los sonidos y los colores propios del combate. Hay una marcada intención en presentar narrativamente la sonoridad propia del campo de batalla que aumenta en los momentos de mayor intensidad y disminuye en otros:

“No se respira. Los sables chispean. Ya ve Carrillo la cabeza del potro español; ya la va a echar atrás de un machetazo. Palomo, de una ancada, los aventaja, los deja lejos, ya no se oyen los sables. Carrillo vuelve la cabeza: está el español como a cinco cordeles: tuerce Carrillo grupas; en lo alto de la loma, y de pie en los estribos, les echa encima una magnífica desvergüenza”

Es una narración en plena faena épica que se caracteriza por oraciones breves, sustantivos adjetivados con precisión y objetividad. Se evita la subordinación y el encadenamiento sintáctico que caracteriza el estilo martiano en otros textos. La expresión es fluida, clara y directa sin digresiones en la acción.

Prevalece un narrador en tercera persona omnisciente -por momentos recuerda a un cronista de guerra- que se desliza como la voz que hilvana cada una de las secciones del relato. Aunque, en ocasiones, esa voz se vuelve impersonal. Se produce un curioso cambio de la voz narrativa en función del relato en los que se emplea con frecuencia verbos reflexivos de forma (“se oyen”, “se debía”, “se escuchaba”, “es oir”, “es sentarse”, “es apearse”).

Se nota un grado de elaboración artística elevado en la sintaxis de este relato; se alternan las formas impersonales con la tercera persona en un mismo párrafo; los diálogos intercalados a partir de las distintas voces de los personajes que el narrador trae al discurso lo hace atractivo y lo dinamiza. Se establece un entramado de voces en el relato que dialogan entre sí y que van aportando hechos, sucesos y anécdotas.

Esta pieza se inicia con un extenso párrafo introductorio que brinda múltiples detalles a manera de ambientación del contexto de la acción dramática: el escenario de la guerra y sus múltiples imprevistos. Le continúa una anécdota sobre el general Gómez y otra sobre Ignacio Agramonte, el rescate de Tomeguín (el negrito de 11 años) y el correo a Caibarién van estructurando la acción dramática junto al pasaje dedicado al caballo Palomo, que me parece uno de los más logrados.

El narrador le brinda a este animal la categoría de personaje por su desempeño inteligente, intuitivo y oportuno en el campo de batalla, el momento en que el mulato Pablo salva al teniente Crespo mal herido y el final de la narración, que expresa el destino del teniente Crespo enfermo y casi olvidado.

El discurso de la pieza se estructura a partir de la sucesión de diferentes anécdotas y acontecimientos bélicos que se presentan ante el lector como escenas de movimientos incesantes, sonidos, colores y agudas caracterizaciones que se asemeja a una perspectiva cinematográfica.

Es curioso que las secciones que integran esta pieza estén dedicadas a resaltar la personalidad de Gómez, Agramonte o se detienen en la presencia de una compañía de chinos en la guerra de independencia o el rescate del negrito de 11 años o la heroicidad del mulato Pablo. Existe una intencionalidad narrativa detrás de la presentación de cada uno de estas escenas épicas.

Existen numerosos textos de José Martí que fueron escritos con premura y las marcas de esa inmediatez se notan en su discurso. Fueron creaciones elaboradas al paso. Pero en esta pieza se nota una elaboración artística reposada. Los cambios de voces narrativas, por ejemplo, parecen más el resultado de una voluntad sintáctica que obra de la casualidad, el azar o lo fortuito.

El Cuento de la guerra. El teniente Crespo constituye un curioso relato que integra la cuentística de José Martí más allá de los textos de La Edad de Oro y establece, además, múltiples vasos comunicantes con el resto de su creación.

Tomado de http://librinsula.bnjm.cu