Es preciso haberse echado alguna vez un pueblo a los hombros, para saber cuál fue la fortaleza del que, sin más armas que un bastón de carey con puño de oro, decidió, cara a cara de una nación implacable, quitarle para la libertad su posesión más infeliz, como quien quita a un tigre su último cachorro. ¡Tal majestad debe inundar el alma entonces, que bien puede ser que el hombre ciegue con ella!

José Martí

(Fragmento del texto “Céspedes y Agramonte”)

Escribo un libro, y necesito saber qué cargos principales pueden hacerse a Céspedes, qué razones pueden darse en su defensa, que puesto que escribo, es para defender.

José Martí

(Borrador de una carta al general Máximo Gómez)

La solicitud de la Junta Directiva de la AHC de que expresara unas palabras en conmemoración de la fecha del 10 de octubre en la sesión de hoy, me hizo titubear inicialmente sobre el tema a escoger, pues ante un colectivo de académicos como este no me parecía atinado volver sobre lo que ya es conocimiento metabolizado durante años por todos, me refiero a los pormenores de la fecha y al papel protagónico de Carlos Manuel de Céspedes en la misma. Opté entonces por un tema tratado solo por un reducido grupo de autores, lo que me otorgaba mayor libertad en el análisis personal. El título de la ponencia anticipa su contenido. En esencia, los juicios de José Martí sobre Carlos Manuel de Céspedes.

Cuando cae peleando Céspedes en San Lorenzo, José Martí contaba con veintiún años de edad recién cumplidos. Lamentablemente no se conserva ninguna expresión manifestada por él en aquel luctuoso momento, ni siquiera un testimonio de alguien presencial, ni un escrito que describa su reacción, nada; en cambio, sí existe un amplio historial de su atención personal y devoción por esa figura desde que era adolescente.

Para el pensamiento historiográfico de Martí —también para su prédica política en aras de organizar la nueva revolución— y para una zona de su obra escrita, el análisis de la persona y obra de Carlos Manuel de Céspedes fue asunto de suma importancia. Representó mucho más que una cuestión literaria, de emotividad juvenil o de carácter historicista; para Martí fue un propósito esencial de construir patriotismo, de asumir una nueva tradición de hacer política y, a la vez, de hacer justicia histórica.

Esa exégesis del legado cespediano cumplía, además, para el Martí adulto, con el requerimiento doble de la revisión crítica del pasado más reciente y, en igual medida, se inscribía en su determinación de darle continuidad práctica al esfuerzo independentista de 1868. Es decir, tal empeño pasaba por el dificultoso camino de la labor proselitista con los pinos viejos, algunos de los cuales no guardaban una buena opinión del hombre del 10 de Octubre. Recordemos que el anticespedismo surgió junto con la determinación del bayamés de no aguardar más tiempo para la conspiración y cortar, de una vez, el nudo gordiano que lo llevó a desencadenar la Revolución de 1868. Con aquel gesto, que lo marcó para el futuro, se granjeó, al unísono, la animadversión y el rencor de algunos de los que no pudieron precederle. En los poco más de cinco años en que estuvo al frente de la revolución, Céspedes ganó demasiados enemigos y críticos. Puede y debe ser considerado el gran incomprendido de aquella gesta.

En tal sentido, la polémica impronta que dejaron la personalidad y operatoria cespedianas en la guerra de 1868 resultaba de particular interés para Martí; se trataba de un interés histórico (que tocaba tanto lo social de la colonia como lo personal de la figura, su enigma particular), otro práctico (la forma más aconsejable de encarar una nueva guerra) y, sobre todo, repito, un deseo firme de hacer justicia.

“…el propio Martí consideró a Céspedes tan o más grande por haber dado la libertad a los esclavos que por haber detonado la insurrección…”

Son varios los autores que se han acercado al tema: Cintio Vitier,[1] Emilio de Armas,[2] Nydia Sarabia,[3] José Antonio Pérez Martínez,[4] Miguel Muñoz López[5] y Salvador Morales,[6] entre los que he podido conocer, han caminado por la senda que conduce hacia el interés martiano por Céspedes; son textos interesantes, algunos de ellos de notable poder analítico y gestados por conocedores de su materia.

Antes fijaré un elemento biográfico que es necesario justipreciar en todo su valor, pues resulta esencial para entender lo demás. El adolescente José Martí se sintió, como muchos cubanos, ganado por la heroicidad del que decidió romper las cadenas de la metrópoli en octubre de 1868. El joven estudiante habanero contaba entonces con quince años de edad. La manera más honesta de expresar esa admiración temprana por Céspedes, en un Martí que ya mostraba apreciables inquietudes intelectuales y patrióticas, fue la redacción de dos poemas que elogiaban la valentía implícita en aquel hecho. El primero circuló como manuscrito en un periódico estudiantil del instituto donde estudiaba la segunda enseñanza. Los dos poemas son textos de iniciación, sin duda, pero contienen una carga emotiva y política; constituyen testimonios de la devoción juvenil que sintió por la revolución y por su iniciador.

No es un sueño, es verdad: grito de guerra

lanza el cubano pueblo, enfurecido;

El pueblo que tres siglos ha sufrido

Cuanto de negro la opresión encierra.

Del ancho Cauto a la Escambraica sierra,

Ruge el cañón y al bélico estampido,

El bárbaro opresor estremecido

Gime, solloza y tímido se aterra.

De su fuerza y heroica valentía

Tumbas los campos son, y su grandeza

Degrada y mancha horrible cobardía

Gracias a Dios que, ¡al fin con entereza

Rompe Cuba el dogal que la oprimía

Y altiva y libre yergue su cabeza![7]

Un año después, el joven Martí publicó este poema:

¿Quién será, dice España conmovida,

El valiente caudillo denodado

que el libre pabellón ha enarbolado,

y tiene a la nación estremecida?

¿Será el alma de Washington perdida

Que su cuerpo otra vez se ha encontrado?

¿O el genio de Bolívar lo ha inspirado

a completar su obra bendecida?

¿Quién es —exclama la española gente—

El que lanza de Cuba a los hispanos?

Y contesta la América inocente:

¿Queréis saber quién es, viles tiranos?

¡Ese guerrero es Céspedes valiente

Es el libertador de los cubanos![8]

La revolución y su iniciador fueron llevados a sustancia poética, la mejor manera que, por el momento, encontró el joven de genuinos sentimientos revolucionarios para vincularse con el minuto insurreccional. Lo otro será la preocupación por la marcha de los acontecimientos. Las reuniones secretas con el profesor Rafael María de Mendive, una vez terminadas las clases y retirados los alumnos inconvenientes, en las que el maestro desplegaba sobre la mesa del aula un mapa de la región oriental y marcaba la ruta de los bisoños mambises, tuvieron un gran peso en la gestión de esa admiración. La andadura de Céspedes y los rebeldes era seguida en un aula del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana por un puñado de almas en vilo ganadas por su heroicidad. Algunas noches proseguía Martí esa faena de tratar de identificar en un mapa de la Isla la marcha de la guerra patriótica. En la casa de su amigo Fermín Valdés Domínguez, con un grupo de la escuela, también se dedicaba a ello sobre un piano. Era una pasión tan secreta como desbordante. Escribe su biógrafo Jorge Mañach que el joven estudiante reunía a un grupo de condiscípulos en torno a las noticias de la insurrección que se filtraban en La Habana, los cuales “mencionan con unción el nombre de Carlos Manuel y especulan sobre el acceso a la manigua”.[9]

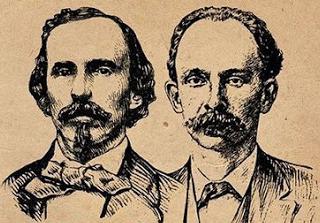

“En los poco más de cinco años en que estuvo al frente de la revolución, Céspedes ganó demasiados enemigos y críticos. Puede y debe ser considerado el gran incomprendido de aquella gesta”. Foto: Tomada de La Demajagua

No menos estremecedor fue para Martí presenciar, sorprendido, los turbulentos sucesos del Teatro Villanueva, donde abundaron los vivas a Céspedes, violentamente reprimidos; y, finalmente, el período terrible: sufrir prisión y destierro cruelmente. Las ideas comenzaron entonces a encarnar en su persona mediante ese proceso doloroso. Tal fue el comienzo de esta suerte de diálogo virtual e inconcluso entre ambos hombres, donde uno de ellos, a pesar de su protagonismo, fue inconsciente del intercambio.

Examinemos los textos previos que analizan la relación entre Martí y Céspedes. Los autores recién mencionados, no todos historiadores, han examinado el interés de José Martí por Carlos Manuel de Céspedes y han escrito páginas que ponen de relieve el vínculo entre los dos iniciadores de las guerras independentistas cubanas del siglo xix. Es natural que casi todos se refieran a los mismos documentos como fuentes; sin embargo, cuando se repasan las Obras Completas del Maestro, se aprecian 37 registros sobre Carlos Manuel de manera directa, a los cuales se pueden añadir los que se refieren a la fecha del 10 de octubre de 1868, o a hitos de la revolución como la Asamblea de Guáimaro, entre otras referencias cruzadas que suman varias decenas. Los más analizados han sido los apuntes de Martí cuando pensaba escribir un libro sobre la guerra de 1868-1878, unidos al borrador de su carta a Máximo Gómez inquiriendo por la figura de Céspedes; y, desde luego, ese texto cardinal que es “Céspedes y Agramonte”.[10] Pero el estudio y atención a la persona y significación de Céspedes en la historia cubana por parte de José Martí fue mucho más que esas referencias muy trabajadas por los autores y biógrafos, fue una ocupación de toda su vida.

Sobresale en ese conjunto de textos el de Cintio Vitier, “Fases en la valoración martiana de Céspedes”, el más enjundioso, donde el reconocido poeta y ensayista plantea que hubo tres fases o momentos en la aproximación de José Martí a Céspedes: la empática, la historiográfica y la simbólica. Es un texto esencial sobre la relación entre ambos patriotas, en el que Vitier, utilizando una idea de Martí, afirma con lucidez que, a través de los enlaces continuos e invisibles (el concepto martiano), se fue “tejiendo el alma de la patria”.[11] Digamos que la fase empática es la que acabo de referir, con la admiración genuina de un Martí entre la adolescencia y la juventud, la edad de las emociones más puras y naturales, redactando inspirados poemas sobre el héroe. Para Vitier, la otra fase, la historiográfica, comenzó con la referida carta de 1878 a Máximo Gómez, donde anuncia un libro que iba a escribir y escribió, pero que no ha aparecido hasta la fecha;[12] unido a esto están los apuntes que se conservaban guardados con el borrador de la misiva, todos alusivos a Céspedes. Finalmente, la fase simbólica se establece al final de su vida, cuando emprende una intensa —más bien, febril— actividad organizativa en la que, en discursos y arengas de reuniones, utiliza a la figura y el legado de Céspedes para avivar conciencias.

En los apuntes sobre el Iniciador,[13] Martí pone su acento en las características del hombre, su dominio del carácter (“dominó lo que nadie domina”), su espíritu de sacrificio (comenzando por su amor propio, “lo que nadie sacrifica”); y se refiere también a los cargos que sus adversarios le hicieron en la vanguardia patriótica, a saber, los vetos que ponía a los acuerdos y leyes de la Cámara de Representantes, la institución en la región oriental de la forma militar y centralizada de conducir la guerra, y su autonombramiento formal como capitán general. La manera en que Martí abordó estas cuestiones fue claramente en defensa y argumentación de las posiciones cespedianas. Ese propósito Vitier lo pone de relieve. La expresión de que tanto el presidente como la Cámara tenían razón en sus respectivas posiciones sobre la conducción de la guerra, pero que “la Cámara la tenía segundamente”, fue una toma de partido cautelosa pero firme. Martí pone mucho énfasis en destacar los motivos del apremio del bayamés por avanzar en la guerra, por no perder tiempo; lo considera la explicación de todos sus actos (“cada dificultad le parecía un crimen, cada obstáculo, un fratricidio”). Como le escribió al general dominicano —y lo cumplió—, quería escribir sobre el héroe para defenderlo. Sin embargo, estos apuntes solo son útiles para el investigador, pues nunca fueron publicados en vida del autor, es decir, se conocieron póstumamente. El párrafo del borrador que más nos interesa de la carta al general dominicano está utilizado como segundo epígrafe del presente trabajo.

“… el estudio y atención a la persona y significación de Céspedes en la historia cubana por parte de José Martí (…) fue una ocupación de toda su vida”. Foto: Tomada de Radio Rebelde

Debe tenerse en cuenta que, en el momento de redactar la carta a Gómez, desde Guatemala, ya Martí había reunido suficiente información sobre Céspedes de personas allegadas que conocieron bien al bayamés. Sus amigos José María Izaguirre, José Joaquín Palma y Fernando Figueredo Socarrás, entre otros, lo nutrieron de valiosos datos testimoniales. Palma y Figueredo fueron secretarios personales del hombre del 10 de Octubre; el primero, incluso, escribió la primera biografía que se le hizo a Céspedes, revisada y autorizada por el biografiado, durante los días en que la ciudad de Bayamo fungió como capital de la revolución; texto que probablemente conoció Martí. Izaguirre, bayamés también (Figueredo era camagüeyano, pero se formó en Bayamo), era amigo personal del hombre de La Demajagua, por lo que lo conoció en profundidad. Entre estos tres hombres, y otros más, debió acumular Martí un bagaje testimonial muy satisfactorio y completo sobre el accionar y la persona del Iniciador. Las anotaciones martianas se aprecian como juicios bien elaborados a partir de informaciones de primera mano, obtenidas de las fuentes citadas y de otras que compiló en su labor de búsqueda de datos sobre el expresidente y sus tensas relaciones con los patriotas que se le opusieron. Es muy significativo este párrafo:

Temperamento revolucionario, fijó su vista en las masas de campesinos y de esclavos: A este nombre el de Capitán General están acostumbrados a respetar; pues yo me llamaré con ese nombre. Un cambio necesitaría una explicación. Se pierde tiempo. -Se pierde tiempo. Esta es la explicación de todos sus actos, el pensamiento movedor de todos sus movimientos coléricos y la causa excusadora de todas sus faltas.

Está presente en este apunte el reconocimiento que hace Martí sobre los efectos de tres siglos de centralismo autoritario español. Como es apreciable, una buena parte del párrafo se reduce a explicar el carácter firme y colérico del hombre, y su convencimiento de la necesidad de actuar con celeridad en los inicios de la insurrección; Martí no entra —lo hará poco, realmente— en las ideas de mayor calado de Céspedes con relación a la revolución, probablemente porque no las conoció suficientemente.

Diez años después, Martí redactó el texto fundamental ya mencionado, “Céspedes y Agramonte”,[14] en el que depositó muchas de las reflexiones que había acumulado durante sus pesquisas juveniles y en las posteriores; contaba entonces con treinta y cinco años de edad. Lo escribió en ocasión de cumplirse veinte años del inicio de la primera guerra liberadora, y a diez de su terminación. Ya Martí tenía la madurez suficiente para enjuiciar al hombre y su contexto con mayor agudeza y objetividad. Quizá ya se comenzaba a ver en el espejo de su predecesor. Martí analiza a estos dos patriotas planteando los valores que, a su juicio, eran los principales a resaltar, así como las cuestiones a señalar críticamente en cada caso. En cuanto al bayamés, Martí hace una enumeración de virtudes y señalamientos críticos. Sobre lo primero, dice que fue impetuoso y volcánico, arrebatado, con autoridad personal como de rey (dictando, con “un ademán, la formación de un pueblo libre”), hombre de una gran estatura moral, pleitista, revoltoso como negociante, magnánimo durante su efímero gobierno en el Bayamo liberado, sereno, conciliador, firme y suave en su mando, poseedor del genio de un hombre de Estado, majestuoso, digno, valiente, de sueños heroicos y trágicas lecturas (ponderación un tanto enigmática), refinado y primario. Con relación a procederes erróneos de Céspedes, Martí consideró pertinente remarcar que, por haber sido el primero en detonar la insurrección, “cree que su pueblo va en él”, “se ve con derechos propios y personales, como de padre, sobre la revolución” y no se considera un mortal con capacidad de errar o, lo que es lo mismo, se mira a sí mismo “como sagrado”, por lo que no le parecía extraño que imperara su juicio en la toma de decisiones. Quizá la formulación más dura de esa extensa crítica se da en el siguiente enunciado: “cuando comienza a ver que la revolución es algo más que las ideas patriarcales; cuando la juventud apostólica le sale con las tablas de la ley al paso”. No obstante, Martí la convierte en una valoración mayor y de naturaleza positiva al expresar seguidamente: “cuando inclina la cabeza, con penas de martirio, ante los inesperados colaboradores, es acaso tan grande, dado el concepto que tenía de sí, como cuando decide, en la soledad épica, guiar a su pueblo informe a la libertad por métodos rudimentarios”. Al menos para quien esto escribe, este juicio crítico demuestra que sus fuentes no ahondaron mucho en el pensamiento cespediano.

Personalmente, tengo la certidumbre de que Céspedes asumió la revolución en toda su dimensión político-social y que, cuando cortó el nudo gordiano el 10 de octubre, aprovechó allí mismo, sin demorar un minuto siquiera, para atacar en su esencia la institución esclavista, el aspecto social más importante que se había propuesto cambiar la generación de terratenientes revolucionarios. De hecho, el propio Martí consideró a Céspedes tan o más grande por haber dado la libertad a los esclavos que por haber detonado la insurrección, un dato para pensar.

“Martí pone mucho énfasis en destacar los motivos del apremio del bayamés por avanzar en la guerra, por no perder tiempo; lo considera la explicación de todos sus actos”. Foto: Tomada de La Demajagua

Martí termina su opinión sobre el bayamés con una afirmación totalmente reivindicativa: “baja de la presidencia cuando se lo manda el país y muere disparando sus últimas balas contra el enemigo”. Esa soledad épica antes mencionada se ahondó el día de su combate mortal, en que el Iniciador se batió totalmente solo, despojado de guardia personal, y quizá hasta traicionado expresamente por algún compatriota; pero queda claro que Martí en su escrito no quiso poner énfasis en nada que pudiera dividir, sino todo lo contrario: resaltar lo que fuese convertible en expresivo símbolo de proselitismo y unidad. El texto concluye con la exposición de la duda histórica que solo el tiempo aclararía —y que dejó para un hipotético mañana— sobre si Céspedes tuvo la razón en cuanto a la organización de la guerra y la revolución a su manera, o si la tuvieron sus “inesperados colaboradores” (o “juventud apostólica”); tema que seguirá repercutiendo en la mente martiana hasta el último día de su vida, como se verá más adelante. Martí culmina señalando que la condición de hombre proa del bayamés en aquella terrible coyuntura, su condición de fundador, dio como resultado que fuera destrozado, en gráfico y eficaz símil, como una roca sobre la que se abatieron con violencia “las fuerzas rudas de un país nuevo, y las aspiraciones que encienden en la sagrada juventud el conocimiento del mundo libre y la pasión de la República”. En tanto, lo bendijo.

De cualquier manera, la articulación en un mismo texto del análisis de las dos más grandes figuras desaparecidas durante la contienda, así como el equilibrio logrado en su ponderación, es obra de una inteligencia afilada como la de José Martí, quien sabía muy bien que, con el recuerdo de esas dos personalidades (Céspedes y Agramonte), más el concurso de los veteranos guerreros sobrevivientes, los jefes con poder de convocatoria real, Gómez, los Maceos, Bartolomé Masó y otros, comenzarían los preparativos de la nueva contienda. Esos eran, pues, los símbolos sagrados, y había que salvarlos. Como dice el historiador Pedro Pablo Rodríguez, reconocido martiano: “Su objetivo es salvar a ambos héroes para la memoria patriótica y para darle a esta el empuje emotivo de los sentimientos”.[15]

Otra vuelta de tuerca sobre el conflicto Céspedes-Cámara de Representantes la da Martí cuando se refiere a la Asamblea de Guáimaro, en 1892, cuatro años después de publicado el texto en El Avisador Cubano. En el artículo “El 10 de abril”,[16] describe prolijamente la Asamblea Constituyente de la República en Armas, el escenario, los actores, el ambiente festivo, los debates constitucionales; y coloca nuevos juicios sobre la política interna de la dirección patriótica, empeñada en aquella batalla entre el presidente y la Cámara, que no terminó, como se sabe, hasta que lograron deponer a Céspedes en Bijagual de Jiguaní, en octubre de 1873. Este texto sobre los eventos de Guáimaro es realmente muy inspirado, con una prosa suelta y hermosa.

Dice de pronto: “En los modos y en el ejercicio de la carta se enredó, y cayó tal vez, el caballo libertador; y hubo yerro acaso en ponerle pesas a las alas, en cuanto a formas y regulaciones, pero nunca en escribir en ellas la palabra de luz”, un juicio mucho más severo sobre la juventud apostólica que el emitido en “Céspedes y Agramonte”, pero en clave de probabilidad. Ahora dice del Iniciador: “Ni Cuba ni la historia olvidarán jamás que el que llegó a ser el primero en la guerra, comenzó siendo el primero en exigir el respeto a la ley”. Aquí Martí refuerza las múltiples concesiones realizadas por Céspedes para que la reunión tuviera un final satisfactorio, y no fracasara en tensiones y disensos fatales (“Céspedes, siempre afable y ameno”). Debió saber, al menos por el propio Izaguirre, presente en la Constituyente, que a Guáimaro se llegó, precisamente, por el desvelo puesto por Céspedes en pasar por encima de los obstáculos interpuestos a cada momento por los jefes del Centro. Cuando se refiere a los debates, Martí es ecuménico y exalta todas las opiniones, tratando de que su crónica sea unitaria y apunte en todas las direcciones; ya había realizado el apunte crítico antes señalado sobre la caída del caballo libertador, y no pasará de ahí. A Céspedes lo ve de esta manera: “Y Céspedes, si hablaba, era con el acero debajo de la palabra, y mesurado y prolijo”. O quizá en este juicio más sustancioso: “De pie juró la ley de la República el presidente Carlos Manuel de Céspedes, con acentos de entrañable resignación, y el dejo sublime de quien ama a la patria de manera que ante ella depone los que estimó decretos del destino: aquellos juveniles corazones, tocados apenas del veneno del mundo, palpitaron aceleradamente”.

Una institución republicana que nace en plena contienda bélica es un problema práctico de primer orden. Plantea el dilema cardinal sobre qué es más importante, las leyes o ganar batallas. Ese fenómeno volverá a presentarse años más tarde, cuando en la reunión de La Mejorana se produzcan las tensas discusiones entre Martí, Gómez y Antonio Maceo, al tratar de dilucidar la forma de encarar la guerra y decidir la participación civil en esta. Poco antes de morir en combate, en la célebre carta a Manuel Mercado, considerada su testamento político, escribe Martí: “La revolución desea plena libertad en el ejército, sin las trabas que antes le opuso una Cámara sin sanción real, o la suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo, o los celos, y temores de excesiva prominencia futura, de un caudillo puntilloso o previsor; pero quiere la revolución a la vez sucinta y respetable representación republicana”.[17]

Nuevamente aparece en este párrafo la crítica a las posiciones de los oponentes de Céspedes. Hasta el último minuto de su existencia Martí tuvo presente en sus reflexiones íntimas el crucial problema en el cual se debatió la vida política de su predecesor y que ahora lo alcanzaba a él; de ahí que dejara plasmada en la importante misiva esa persistente preocupación que marcó a hierro encendido la existencia de los dos líderes de nuestras guerras independentistas, los dos hombres civiles de las revoluciones del continente. Martí no tuvo que enfrentar en 1895 la oposición de una juventud apostólica (los idealistas doctrinarios según Enrique José Varona) preñada de idealismos románticos y teorías constitucionales, pero sí a sus efectos perdurables, pues los jefes militares, Antonio Maceo en primer lugar, todavía guardaban serios recelos por la limitación que un poder civil podría oponer a la acción militar. Al igual que en la revolución de Céspedes, derrotar al Ejército español seguía siendo la tarea primera para alcanzar la independencia y, luego, construir la república en la tranquilidad de la paz.

“Y Céspedes, si hablaba, era con el acero debajo de la palabra, y mesurado y prolijo”.

De lo que no existe duda es que los hombres del 68 se mantuvieron vivos en el accionar martiano, en particular a partir de 1887, año que muchos especialistas han situado como el momento de una maduración y radicalización de su pensamiento político, concomitante con el fracaso de los planes organizativos de Máximo Gómez y Antonio Maceo, o, lo que es lo mismo, el momento en que Martí toma el mando organizativo de la revolución.

Hay poemas en que Martí reconoce que dialoga con Céspedes en la tranquilidad de su conciencia, lo cual constituye una revelación interesante. Uno de ellos es una carta versificada al general Serafín Sánchez, en la que le dice en algunas estrofas:

¿Para quién, en estas pascuas?

¿Para quién, en esta hiel

Pensando en Carlos Manuel

Compré un vapor en las pascuas?

Rojo de puro coraje,

así me dice el vapor:

Pero mi amigo y señor,

¿Cuándo emprendemos el viaje?

Y yo, pensando en la espuma

que lleva al Cayo querido,

por Carlos Manuel vencido

Vuelvo la vista a la pluma.[18]

Muy ilustrativa también es una reunión en Tampa, de los clubes patrióticos, en la que Martí decidió que fuera un cuadro de Céspedes, que se encontraba en el salón debajo de la bandera cubana, el que la presidiera: “donde la presidencia no se dio a nadie, porque, bajo la bandera cubana que lo orlaba, se dio al retrato de Céspedes”.[19]

Cintio Vitier, Salvador Morales, Emilio de Armas, Nydia Sarabia, José Antonio Pérez Martínez y Miguel Antonio Muñoz López coinciden en ponderar la admiración martiana por el fundador de la independencia de Cuba, remarcando que se trató de una devoción sostenida que mucho alentó en Martí su incansable fervor revolucionario.

Como se ha podido apreciar hasta aquí, a lo largo de su vida la curiosidad de Martí por el hombre de La Demajagua no decayó ni un instante, y aparece una y otra vez en sus incendiarios y apasionados discursos conmemorativos por el 10 de Octubre, en los que fijó el sentido de continuidad y el profundo respeto por los iniciadores. Céspedes y los otros mártires del 68 debieron ser los modelos locales del concepto de héroe asumido por sus múltiples lecturas históricas. Incluso, estos discursos fijan de manera cardinal —y para la posteridad— la admiración por el hombre del 10 de Octubre, y esa distinción se hace en nombre de la causa a la que el revolucionario pretendía darle continuidad. En el programa de acción política de la nueva revolución, conocido como Manifiesto de Montecristi, la continuidad con la revolución de 1868 queda refrendada desde las primeras líneas, bajo el subtítulo Del Partido Revolucionario Cubano al pueblo cubano: “La revolución de independencia iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo período de guerra, en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el extranjero y en la Isla”.[20]

“Mantengo la convicción (…) de que ha sido José Martí el principal cespedista en la historia cubana”.

Hasta el final de sus días, cuando la menciona repetidamente en el diario que llevó de Cabo Haitiano a Dos Ríos, la presencia de Céspedes en la mente de Martí fue sostenida y frecuente. Ahora era Máximo Gómez la fuente fundamental, quien lo mismo rememoraba un simple incidente en el que el presidente le había mostrado con indiferencia lo “mucho hombre” que era, o una crítica a la falta de plan o estrategia del Gobierno en un momento determinado de la guerra. Esa curiosidad sostenida por parte del Maestro adoptó diversas intensidades, como bien apuntó Vitier, y en ella se apreció siempre la admiración, el respeto y la búsqueda de una mirada crítica sobre el accionar del gran patriota, el “hombre de mármol” como le llamó, intentando no repetir errores en su tentativa revolucionaria. ¿Cuánta información pudo reunir sobre el Iniciador ya en la década del noventa? No lo sabemos, lo que sí parece obvio es que fue la suficiente para hacerse una imagen objetiva que alimentara su devoción no oculta por esa figura histórica. Era el fundador, el Padre de la Patria, de eso no había duda, pero no tenía mucho conocimiento de sus ideas sobre temas cardinales. De cualquier manera, cuando Martí expresa que Céspedes fue “el que nos echó a vivir”,[21] está dando la idea definitiva del padre por excelencia o real, pues eso es lo que hacen los padres, poner a vivir a sus hijos.

Mantengo la convicción, alimentada por años de investigación y por conversaciones con otros historiadores y amigos interesados en el tema, de que ha sido José Martí el principal cespedista en la historia cubana. Fue Martí quien comprendió (“con rapidez nuestra”, diría Lezama Lima) que en Céspedes hubo un legado patriótico del que era necesario beber: la tradición nueva (la cubana), el respeto a la Constitución (nadie podía estar por encima de la ley), el amor a la república, la necesidad de la igualdad racial en el país, el espíritu sacrificial que exigía la empresa revolucionaria, el compartir las necesidades de los de abajo para poder conducirlos, y demás preceptos atemporales de su credo liberal y republicano, compartidos todos por Martí. Y es que ambos se formaron en una tradición doctrinal muy similar. Ambos se sintieron, como identificó muy bien Martí sobre Céspedes, situados ante la Historia, y esa es una posición totalmente riesgosa e inapelable para un conductor de hombres, pero es la posición, no existe otra.

Fue precisamente José Martí quien mejor supo reconocer las calidades simbólicas de los fundadores cuando expresó en sus apuntes íntimos: “Morir no es nada, morir es vivir, morir es sembrar. El que muere, si muere donde debe, vive. ¿En Cuba, pues, ¿Quién vive más que Céspedes, que Agramonte? [sic]”.[22]

(Texto de la conferencia dictada por el autor en la sesión solemne de la Academia de Historia de Cuba, realizada el 7 de octubre en conmemoración del 10 de octubre de 1868 y de Carlos Manuel de Céspedes)

Notas:

[1] Cintio Vitier. “Fases en la valoración martiana de Céspedes”.

[2] Emilio de Armas. “Céspedes y Agramonte en la valoración martiana de los héroes del 68”.

[3] Nydia Sarabia. “El Céspedes que llevó dentro José Martí”.

[4] José Antonio Pérez Martínez. “Visión Martiana de Carlos Manuel de Céspedes”.

[5] Miguel Antonio Muñoz López. “Céspedes y Martí: semejanzas que no son coincidencias”.

[6] Salvador Morales. “Carlos Manuel de Céspedes a juicio de Martí”.

[7] José Martí. “¡10 de octubre!”, Obras Completas,t. 17, 1964, p. 20. (El soneto se publicó inicialmente en Siboney, periódico estudiantil).

[8] José Martí. “Carlos Manuel de Céspedes”, poema publicado en El Laborante,periódico estudiantil, y reproducido en El Demócrata, Nueva York, posiblemente el 15 de diciembre de 1870. Citado por César García del Pino, El Laborante, y otros temas martianos, p. 70. (No está incorporado a las Obras Completas, pero, al consultarlo con especialistas del Centro de Estudios Martianos, se consideró, y me sumo a esa evaluación, que es casi segura su autoría).

[9] Jorge Mañach. José Martí, t. 1, p. 27.

[10] Publicado en El Avisador Cubano, Nueva York, 10 de octubre de 1888.

[11] Cintio Vitier. “Fases en la valoración martiana de Céspedes”, p. 267.

[12] Le dijo Martí a su gran amigo Manuel Mercado: “¡Ahora que tenía casi terminada, con el amor y ardor que Ud. me conoce, la historia de los primeros años de nuestra Revolución! […]. ¡Y esta obra noble y filial de un espíritu libre, irá ahora clavada como un crimen en el fondo de un baúl!”. (José Martí. Obras Completas, t. 20, 1964, p. 54).

[13] José Martí. Obras Completas, t. 22, 1964, pp. 235-236. (Para evitar la presencia excesiva de notas al pie, el autor ha preferido no indicar las páginas específicas en las citas tomadas de los apuntes martianos, o de los textos “Céspedes y Agramonte” y “El 10 de abril”, más adelante). [N. de la ed.].

[14] José Martí. Obras Completas, t. 4, 1964, pp. 358-362.

[15] Pedro Pablo Rodríguez. “José Martí ante los héroes fundacionales”, en Colectivo de autores, Ese espacio azul que nos corona. Historia y cine en El Mayor, de Rigoberto López, p. 18.

[16] José Martí. Obras Completas, t. 4, 1964, pp. 382-389.

[17] José Martí. Obras Completas, t. 20, 1964, p. 163. (Maceo consideraba, según anotó en su diario el propio Martí, que el poder en la guerra debía estar en una junta de generales, mientras que la parte civil recayera en una suerte de secretaría general, propuesta que fue inaceptable para el delegado del PRC, quien se veía, así, apartado de las grandes decisiones. Obviamente, esta discusión trascendental no se enfrentó antes de las diferentes partidas hacia la Isla y, cuando se llegó a realizar, produjo un tenso debate.

[18] José Martí. Obras Completas, t. 16, 1964, p. 364.

[19] Ibídem, t. 2, p. 113.

[20] José Martí. Obras Completas, t. 4, 1964, p. 93.

[21] José Martí. Obras Completas, t. 5, 1964, p. 353.

[22] José Martí. Obras Completas, t. 21, 1964, p. 370.